|

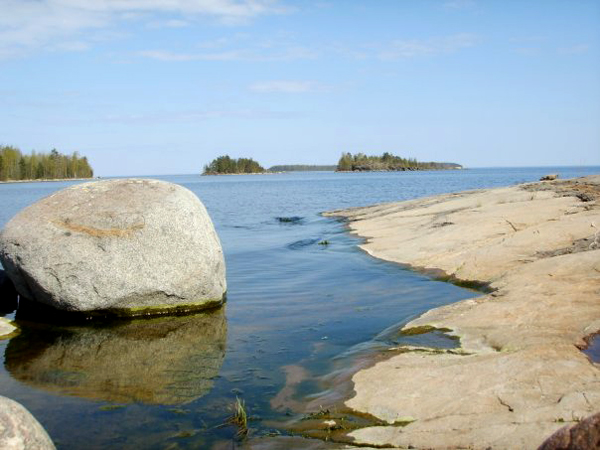

Это огромное озеро еще в значительной степени не освоено как место для дайвинга. Оно мало подходит любителям релаксационных погружений

хотя бы из-за температуры и прозрачности воды. Однако это совсем не значит, что погружения здесь не доставят удовольствия, ведь если Ладогу

прочувствовать, то есть шанс стать ее почитателем.

Это огромное озеро еще в значительной степени не освоено как место для дайвинга. Оно мало подходит любителям релаксационных погружений

хотя бы из-за температуры и прозрачности воды. Однако это совсем не значит, что погружения здесь не доставят удовольствия, ведь если Ладогу

прочувствовать, то есть шанс стать ее почитателем.

Программа наших погружений была стандартной - мы побывали на четырех широко известных рэках, характеристику которых я и сделала

в этом описании.

Итак, Ладожское озеро, а в летописи Нестора - озеро великое Нево, самое крупное в Европе. Ладога одного возраста с Великими американскими

озерами (с последнего оледенения, а это около 14 тыс.лет). Богата ее история, был на озере и магистральный водный путь древнерусского

северо-запада, часть торгового пути "из варяг в греки", и Дорога жизни позволившая выстоять блокадному Ленинграду. На берегах Ладоги были

основаны города Корела (10 в.) и Орешек (1323), а на островах Коневец и Валаам - монастыри.

Средняя глубина озера - 51 м, а наибольшая - 230 м. Термический режим различен в глубоководной части и мелководных прибрежных районах озера.

В августе средняя температура поверхности воды около 16 °С, наибольшая до 25 °С; температура придонных слоев от 2 до 2.5 °С зимой и

до 4-5 °С летом. Цвет воды жёлто-бурый. Средняя прозрачность в центральной части озера 4.5 м. Наименьшая (1-2 м) - у восточного берега,

максимальная прозрачность до 8-10 м свойственна водам северо-западной части. В приустьевых участках прозрачность может сильно уменьшаться.

Теперь, собственно, о судах.

Вифлеем. Рэк в районе Оборонных островов Валаамского архипелага. Лежит в диапазоне глубин от 3 до 9 метров, длина его порядка 8 м.

Было специально затоплено где-то в 2002 г. для посещения дайверов. По моему мнению, на Оборонных и так есть что посмотреть под водой,

но все объекты разбросаны по акватории и их надо искать. Тут конечно проще…

Это про Вифлеем распространяется байка, что затонул он в 1970-х следуя куда-то грузом церковной утвари. Куда, интересно, он мог идти через

эту бухту.

Вдогонку скажу, что у студии "Opensea" есть ролик о затоплении этого кораблика.

На суше здесь обязательно нужно побывать на острове Келисаари, где неплохо сохранились финские военные сооружения. Хотя часть из них так

и осталась недостроенной, но остальное прекрасно демонстрирует качественно выстроенную оборону: башня управления артиллерийской стрельбой,

два основания под 6-ти и 8-ми дюймовые орудия, система переходов и помещений в скалах между ними, туннель выходящий к Ладоге, прожекторная и т.д.

На суше здесь обязательно нужно побывать на острове Келисаари, где неплохо сохранились финские военные сооружения. Хотя часть из них так

и осталась недостроенной, но остальное прекрасно демонстрирует качественно выстроенную оборону: башня управления артиллерийской стрельбой,

два основания под 6-ти и 8-ми дюймовые орудия, система переходов и помещений в скалах между ними, туннель выходящий к Ладоге, прожекторная и т.д.

Святая Елена. Судно, кажется, типа МСП, длиной 12 м. Затонуло в 2003 году у входа в Монастырскую бухту. Нетрезвый экипаж налетел на скалу,

после чего кораблик лег на борт. Его побило о камни, он получил пробоину повыше ватерлинии и затонул. Штормом Св.Елену стащило от скал вниз

в то место где она лежит сейчас. Глубина до 5 метров.

Ровное песчаное дно, а в небольшом удалении от корабля - каменная гряда. Мне кажется, в хорошую солнечную погоду сюда интереснее нырять

просто на задержке дыхания.

Судно лежит в непосредственной близости от Никольского скита и центральной усадьбы Валаамского монастыря, а это хороший повод для пешей прогулки.

Ровное песчаное дно, а в небольшом удалении от корабля - каменная гряда. Мне кажется, в хорошую солнечную погоду сюда интереснее нырять

просто на задержке дыхания.

Судно лежит в непосредственной близости от Никольского скита и центральной усадьбы Валаамского монастыря, а это хороший повод для пешей прогулки.

Севастополь. В Якимваарском проливе, на одном берегу которого расположилась Ланденпохья, есть остров Кулваласари. В заливе

Савилахти этого острова находится рэк П-163 - "Севастополь". Корабль длиной около 70 метров лежит на склоне носом к берегу, так что

отдельные его части возвышаются над водой. Глубина - практически от 0 до 11 м.

Севастополь. В Якимваарском проливе, на одном берегу которого расположилась Ланденпохья, есть остров Кулваласари. В заливе

Савилахти этого острова находится рэк П-163 - "Севастополь". Корабль длиной около 70 метров лежит на склоне носом к берегу, так что

отдельные его части возвышаются над водой. Глубина - практически от 0 до 11 м.

Севастополь - это военное опытовое судно, водоизмещающее, но с воздушным винтом. Под водой смотрится весьма внушительно.

Грунт - песок, палуба чистая, нагромождений железа нет. Сведений о том, что внутрь него проникали, у меня нет.

Севастополь - это военное опытовое судно, водоизмещающее, но с воздушным винтом. Под водой смотрится весьма внушительно.

Грунт - песок, палуба чистая, нагромождений железа нет. Сведений о том, что внутрь него проникали, у меня нет.

Сама бухта была полигоном НИИ-400. Это научно-исследовательский минно-торпедно-тральный институт 400 (сейчас - "Гидроприбор").

В его задачах было проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию для ВМФ качественно новых образцов

морского подводного оружия. В дебаркадере, остатки которого лежат у берега, была исследовательская станция. Где-то в километре от этого места

лежит "Золотая рыбка" - нечто похожее на кусок подводной лодки.

Баржа у о.Кильпола. У правого берега одной из бухт острова на дне находятся остатки баржи со снаряжением. Глубина до 11 м.

Вокруг рэка и вообще на всей акватории бухты лежат боеприпасы. Много их и на берегу. Сама баржа без палубы, длиной порядка 10 метров.

Внутри нее видна телега и большое количество колес.

Просто на дне стоит еще одна телега, лежат колеса, остатки сапог, конской упряжи,

разнообразное железо, противогаз…

Знание истории этого места и возможность увидеть, что представляет из себя "бухт смерти" сейчас

Баржа у о.Кильпола. У правого берега одной из бухт острова на дне находятся остатки баржи со снаряжением. Глубина до 11 м.

Вокруг рэка и вообще на всей акватории бухты лежат боеприпасы. Много их и на берегу. Сама баржа без палубы, длиной порядка 10 метров.

Внутри нее видна телега и большое количество колес.

Просто на дне стоит еще одна телега, лежат колеса, остатки сапог, конской упряжи,

разнообразное железо, противогаз…

Знание истории этого места и возможность увидеть, что представляет из себя "бухт смерти" сейчас

дают действительно сильное впечатление.

дают действительно сильное впечатление.

Активно посещаться дайверами это место стало с 1998 г. Кроме всего прочего с ним связана неприятная веха Ладожского дайвинга - 2003 год.

Группа мародеров подняла из-под воды, на выходе из бухты, две пушки сорок пятого калибра и затопила их в другом месте. По уверениям планировалось

создать подводный полигон на Ладоге для дайверов, видимо стащив туда ещё какие-либо объекты из

других мест. Многие тогда были возмущены

таким пренебрежением к "естественному подводному мемориалу". А где сейчас находятся орудия, так и неизвестно.

других мест. Многие тогда были возмущены

таким пренебрежением к "естественному подводному мемориалу". А где сейчас находятся орудия, так и неизвестно.

Сам остров Кильпола известен тем, что на нем были обнаружены поселения древних карел. До войны 1939 года

на острове был обнаружен каменный новгородский крест, который в настоящее время находится в Национальном

музее Финляндии.

А события, происходившие на этой маленькой земле во время Великой Отечественной войны, дали название одному из заливов острова - "бухта смерти".

музее Финляндии.

А события, происходившие на этой маленькой земле во время Великой Отечественной войны, дали название одному из заливов острова - "бухта смерти".

Вот как это было. Наступление врага на Ленинград началось 10 июля. Финские войска перешли в решительное наступление по всему Карельскому перешейку. Положение наших войск там ухудшалось.

Учитывая затруднительное положение, сложившееся на северном берегу Ладожского озера, были приняты срочные меры к усилению боевого состава Ладожской флотилии за счет кораблей и авиации флота. Ладога - глубокий тыл Балтийского театра военных действий - стала его активным боевым участком.

Противник, располагая численным превосходством в людях и технике, прорвал на северо-восточном участке озера оборону наших 168-й стрелковой и 198-й моторизованной дивизий 23-й армии. На направлении Питкяранта, Лахденпохья враг вышел к Ладоге, наши стрелковые дивизий оказались отрезанными и прижатыми к её северному побережью. Сражавшаяся в этом же районе 142-я стрелковая дивизия с боями отходила в район Кильпола. Войска оказались в исключительно трудном положении: кончались боезапас и продовольствие, много было раненых, только в 168-й дивизии 7-й армии их насчитывалось около трех тысяч. Окруженные части держались стойко и мужественно, но силы были неравны.

Противник, располагая численным превосходством в людях и технике, прорвал на северо-восточном участке озера оборону наших 168-й стрелковой и 198-й моторизованной дивизий 23-й армии. На направлении Питкяранта, Лахденпохья враг вышел к Ладоге, наши стрелковые дивизий оказались отрезанными и прижатыми к её северному побережью. Сражавшаяся в этом же районе 142-я стрелковая дивизия с боями отходила в район Кильпола. Войска оказались в исключительно трудном положении: кончались боезапас и продовольствие, много было раненых, только в 168-й дивизии 7-й армии их насчитывалось около трех тысяч. Окруженные части держались стойко и мужественно, но силы были неравны.

12 августа флотилия, получив приказ, приступила к эвакуации 142-й стрелковой дивизии под командованием полковника С. П. Микульского и 198-й моторизованной дивизии под командованием генерал-майора Крюкова и несколько подразделений из сводной группы частей НКВД под командованием полковника С. И. Донскова.

Старшим морским командиром группы кораблей, куда входило 19 транспортов и буксиров и 14 барж, был старый, опытный моряк, первый командир бригады торпедных катеров Балтийского флота в тридцатые годы, капитан 2-го ранга Г. П. Нествед.

В течение двенадцати суток корабли под ураганным артиллерийско-минометным огнем прорывались в бухты Рауталахти и Кильпола, получившие в те дни название "бухт смерти", снимали с берега бойцов, стрелковое вооружение, артиллерию, лошадей, боезапас.

Маленькую бухту с отвесными скалами противник буквально засыпал снарядами и минами. Вода кипела от разрывов. Маневрируя, из бухты выходили транспорты и буксиры с баржами. Посадка людей на баржи и транспорты происходила в основном ночью, в темное время, в паузах между артминометными обстрелами.

Маленькую бухту с отвесными скалами противник буквально засыпал снарядами и минами. Вода кипела от разрывов. Маневрируя, из бухты выходили транспорты и буксиры с баржами. Посадка людей на баржи и транспорты происходила в основном ночью, в темное время, в паузах между артминометными обстрелами.

Противник делал неоднократные попытки форсировать пролив и зайти в тыл нашим частям. О том, насколько было близко соприкосновение с противником, красноречиво свидетельствует адмирал флота И. С. Исаков: "В этой операции впервые в настоящую войну и, очевидно, впервые в истории были зарегистрированы раненые и убитые на палубах кораблей от минометного огня с берега". Одновременно над кораблями и местами погрузки действовала вражеская авиация.

Отряд катеров под командованием старшего лейтенанта М. П. Рупышева в течение нескольких дней не давал противнику возможности форсировать залив и выйти в тыл нашим войскам. Катера отряда прикрывали отход и посадку частей под сильным артиллерийским огнем. Группа краснофлотцев, возглавляемая батальонным комиссаром А. И. Федотовым, вместе с пограничниками, находясь на фланге наших войск, сдерживала натиск врага и обеспечила эвакуацию наших частей на этом участке без потерь. Героически действовал экипаж сторожевого катера МО-201 под командованием старшего лейтенанта П. С. Колесника. Обеспечивая отход и посадку подразделений 168-й стрелковой дивизии, катер все время находился под ожесточенным огнем противника. Он получил 20 пробоин, из строя вышел правый мотор. Были убитые и раненые, но команда продолжала прикрывать посадку до тех пор, пока последний солдат не был взят на судно. За героизм и отвагу, проявленные в ходе этой операции, батальонный комиссар А. И. Федотов, лейтенант П. С. Колесник, старшина В. П. Кардаш и другие были удостоены ордена Красного Знамени (*).

Вот такие четыре места, четыре судна. Они конечно неравнозначны по своей истории и подводной увлекательности, но думаю, каждый найдет в них что-то себе по душе. По крайней мере, вся наша команда была безмерно довольна этим небольшим путешествием. А самое главное - намечены новые маршруты.

N., 2008

(*) по материалам:

Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. М.:Воениздат, 1985. (http://www.blokada.otrok.ru/library/tribuc/index.htm)

Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / В. И. Ачкасов, А. В. Басов, А. И. Сумин и др. -М.: Воениздат, 1988. (militera.lib.ru/h/vmf/index.html)

Русаков З.Г. Нашим морем была Ладога: Моряки Ладожской военной флотилии в битве за Ленинград. -Л.: Лениздат, 1989. (http://victory.mil.ru/lib/books/h/rusakov_zg/01.html)

|